Nachkriegszeit

Um Überlebende zu retten und Seuchen vorzubeugen, wurde unmittelbar nach dem Angriff mit der Bergung bzw. Bestattung der Toten begonnen. Neun Tage nach dem verheerenden Bombardement eroberten US-amerikanische Verbände Hanau. Kommandant Thomas Turner setzte noch am 28. März eine provisorische Verwaltung ein. Für die Unterbringung amerikanischer Soldaten und Behörden mussten noch bewohnbare Häuser auf Jahre geräumt werden. Sitz der Militärverwaltung wurde das heutige Olof-Palme-Haus.

„Ich gehe nicht eher, als bis alles fertig ist – oder bis ich umfalle.“

Karl Rehbein

Oberbürgermeister,

1956, wenige Tage vor seinem Tod

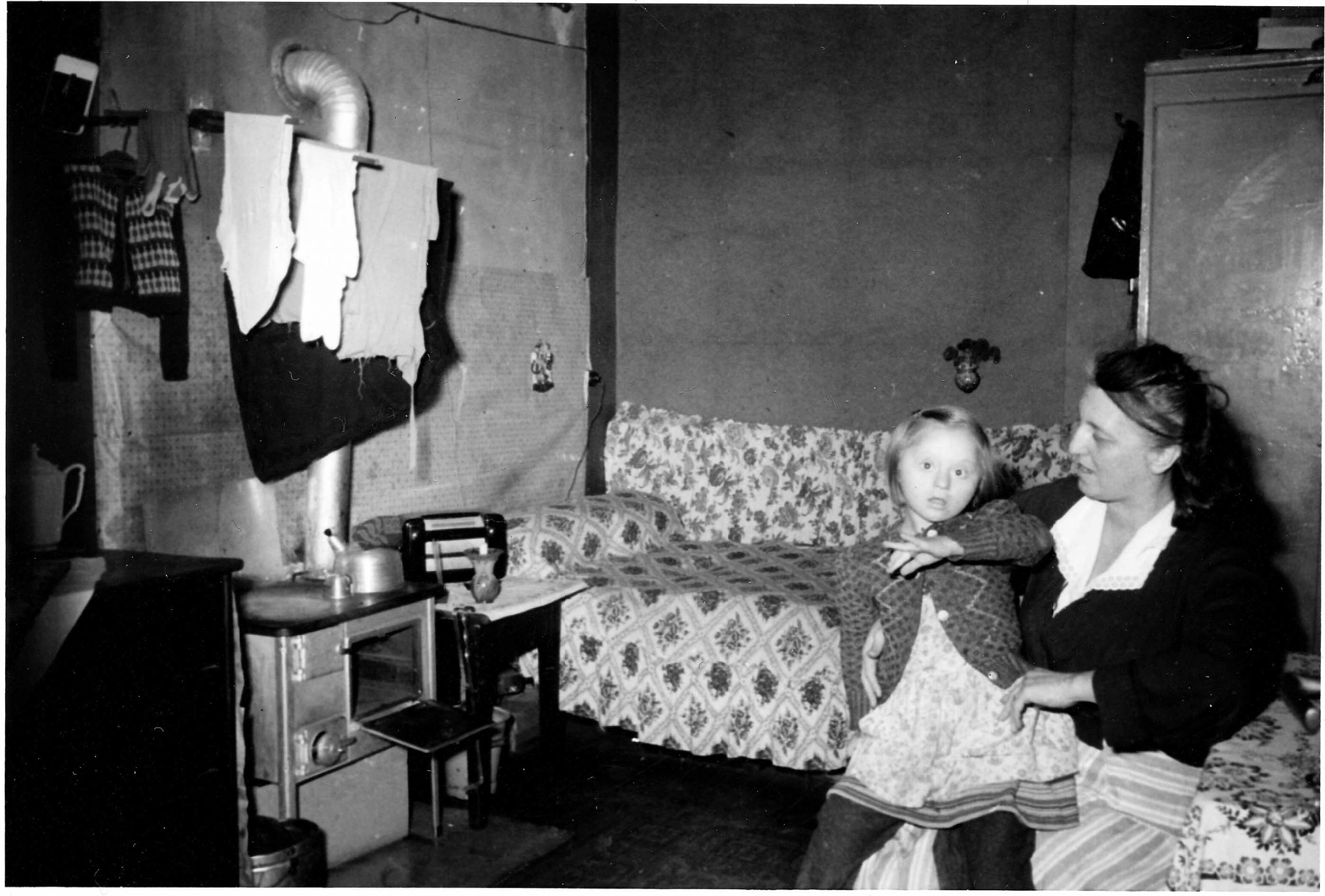

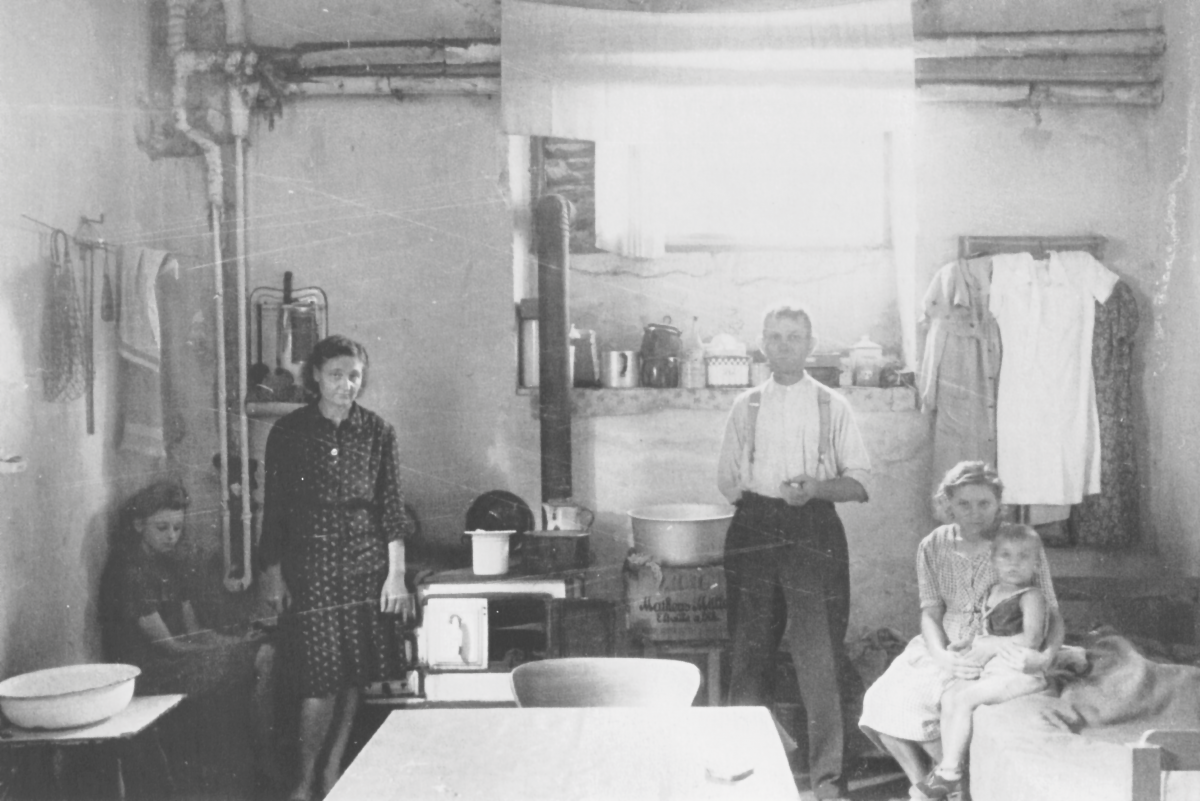

Notwohnung im Keller der ehemaligen Berufsschule, 1946

In solchen behelfsmäßigen Räumen wohnten häufig mehrere Familien und waren froh überhaupt ein Dach über dem Kopf zu haben. Ihr restliches Hab und Gut hatten sie aus den Flammen oder Trümmern retten können.

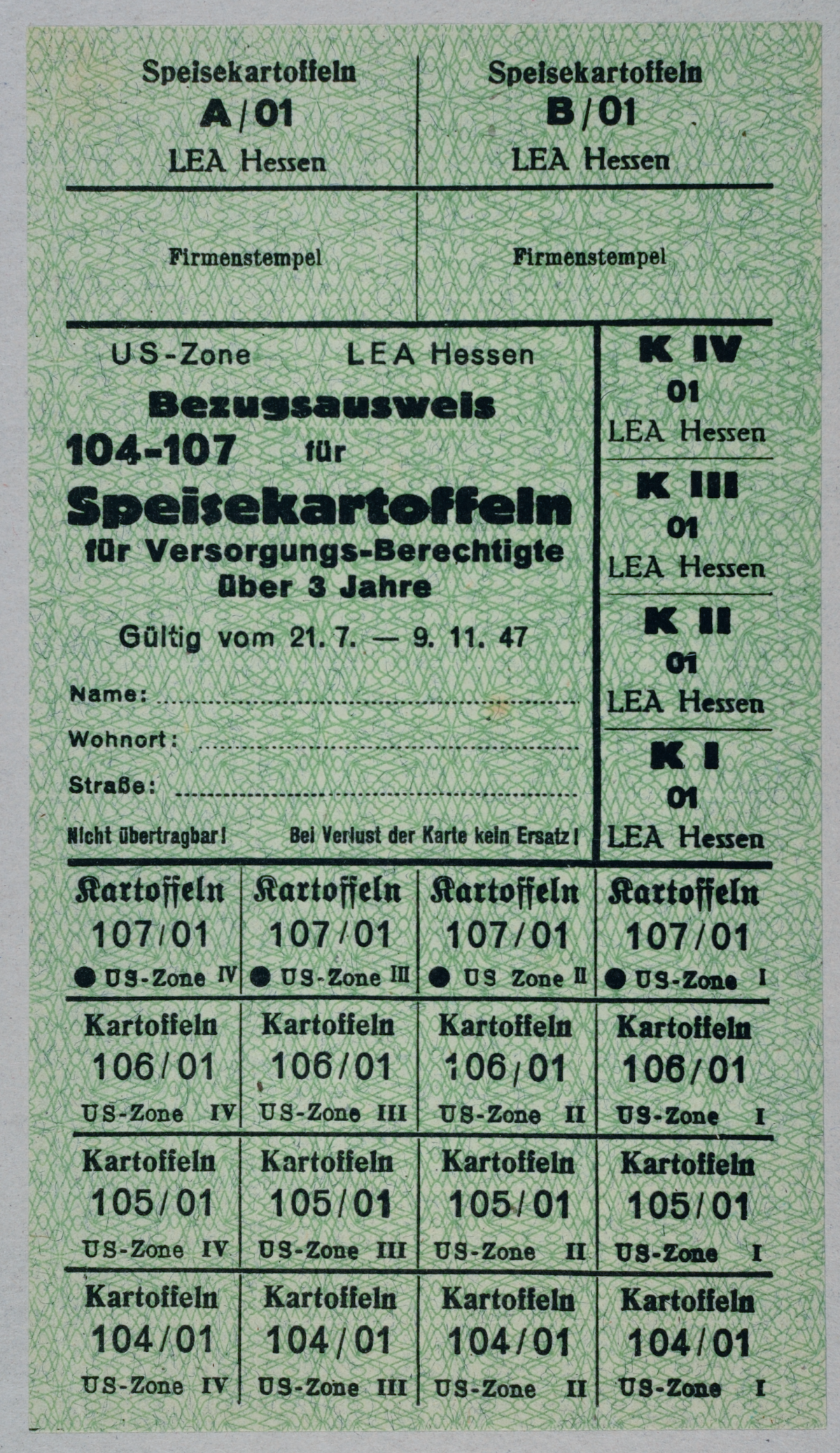

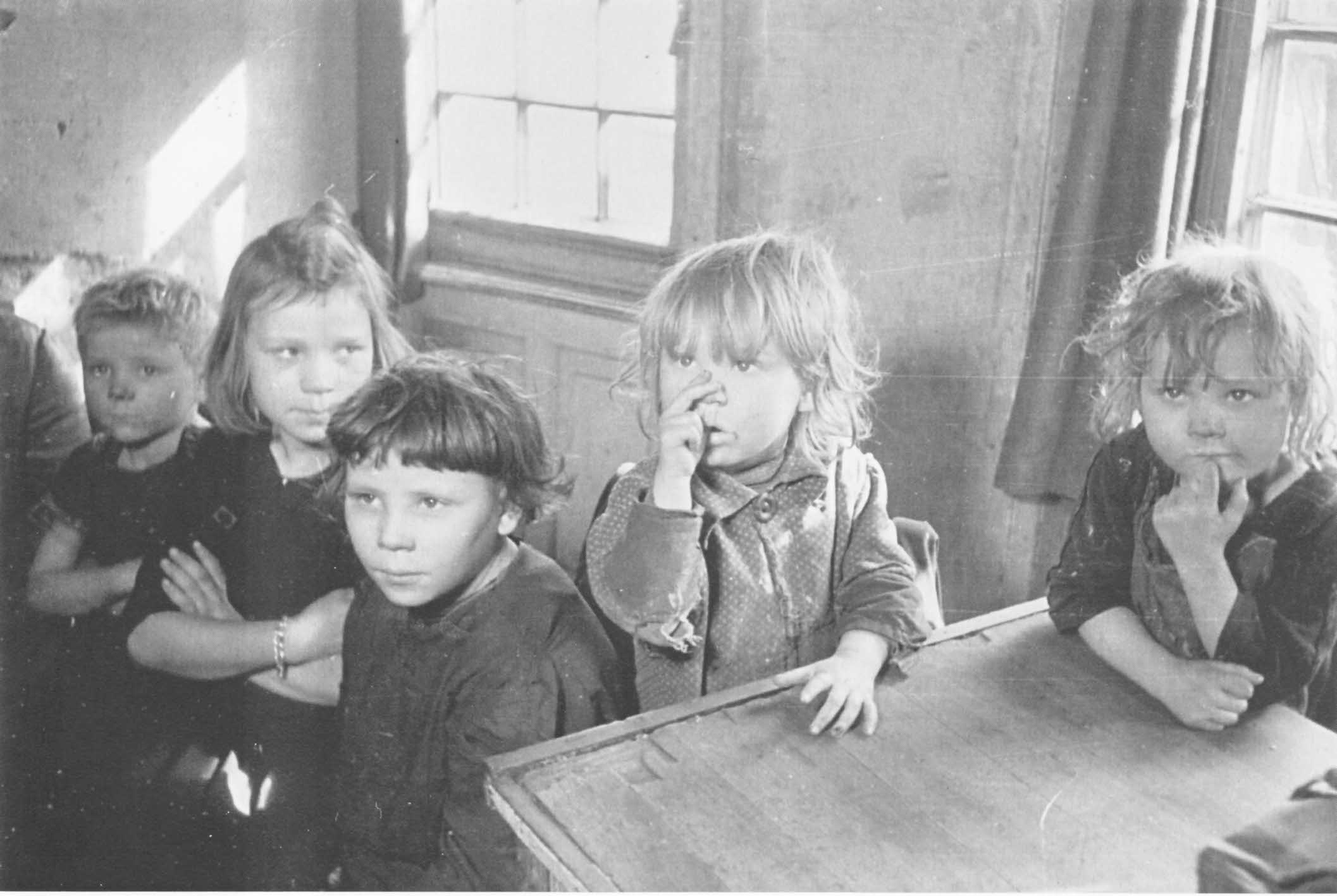

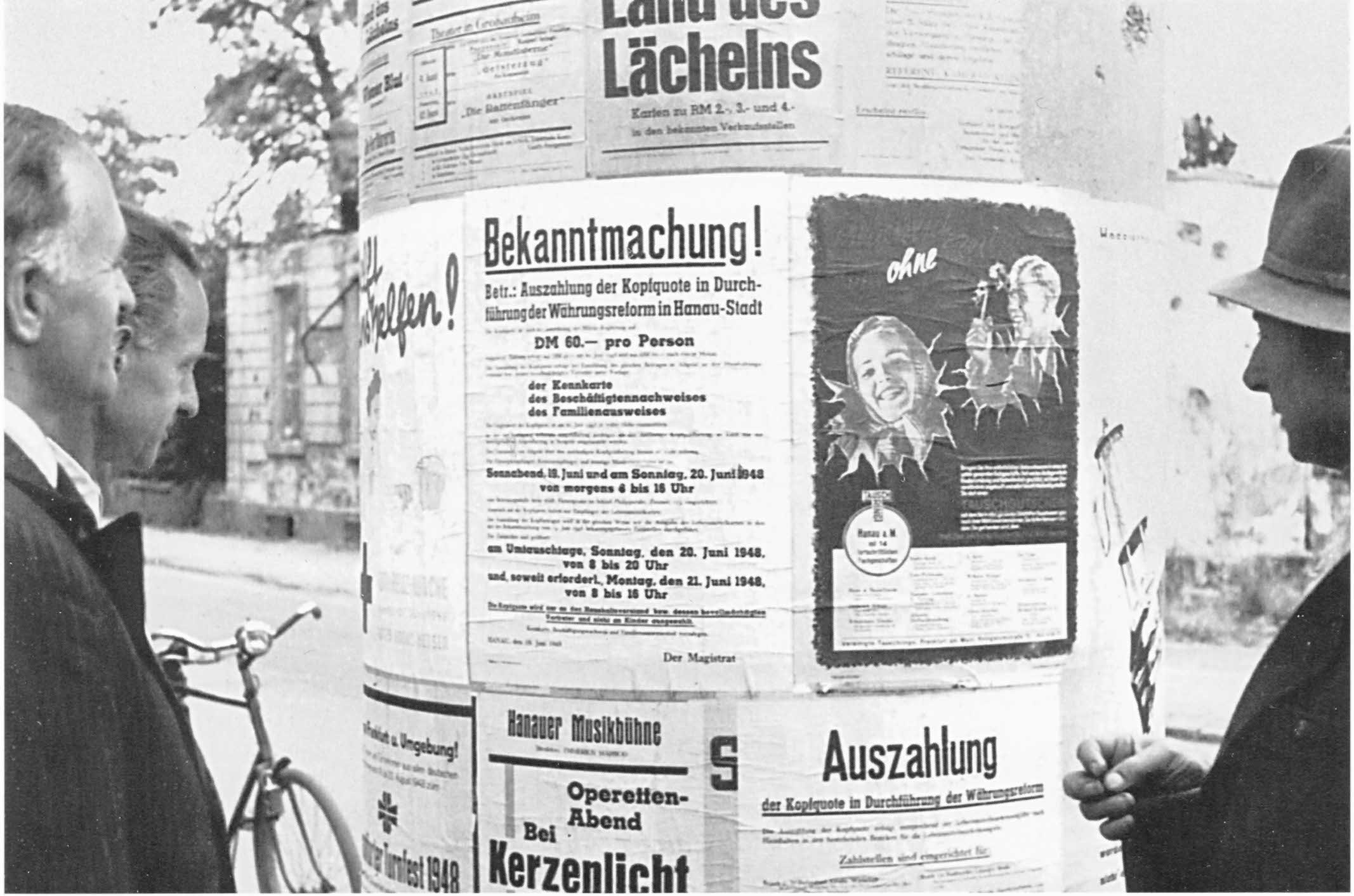

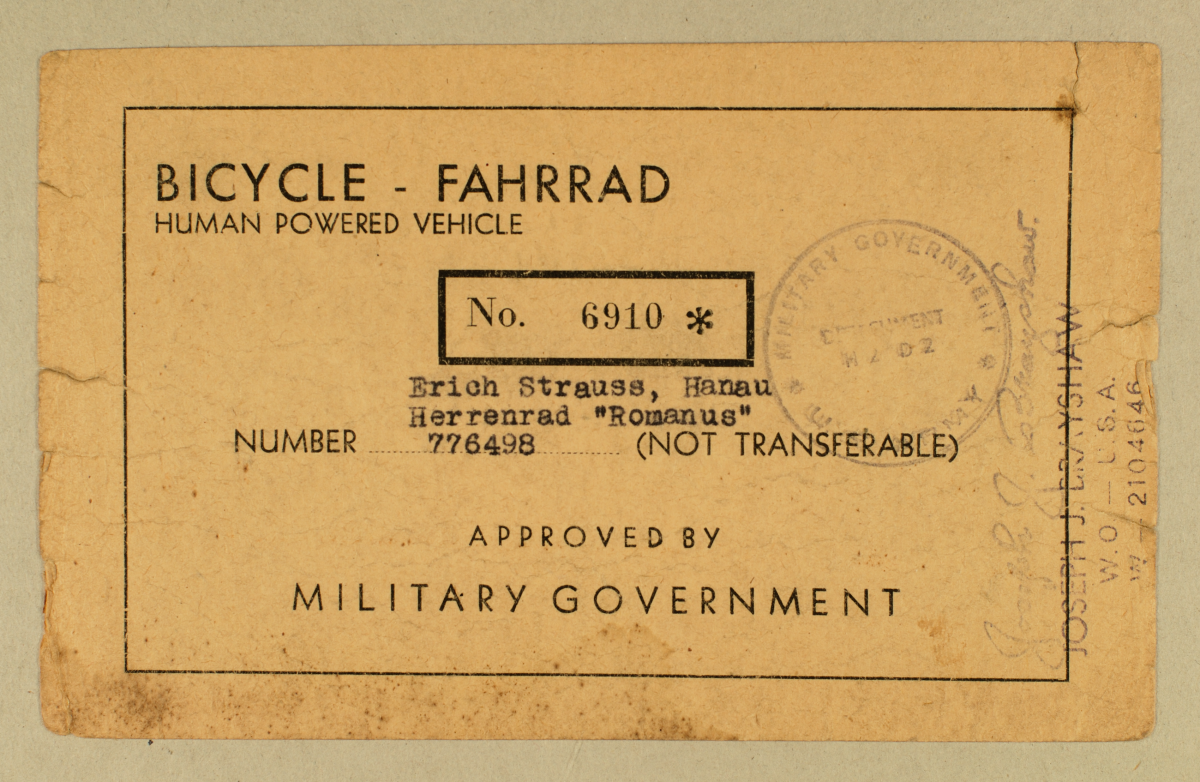

Die Nachkriegsjahre bis 1949 waren eine Zeit des Mangels. Den Alltag bestimmten Schwarzmarkthandel, Unterversorgung, Lebensmittelkarten, notdürftige Unterbringung in überbelegten Wohnräumen sowie der Aufbau der Industriebetriebe und wichtigsten Einrichtungen für das gesellschaftliche Zusammenleben. Hierzu zählten die Stadtwerke samt Versorgungsleitungen, die Gebeschusschule und die Berufsschule in der Erbsengasse, die medizinische Grundversorgung mit Stadtkrankenhaus und St. Vinzenz sowie Seniorenheime und Kindergärten.

Der Wiederaufbau des zerstörten Hanau dauerte zwei Jahrzehnte. In den Nachkriegsjahren standen zunächst Bauplanung, Enttrümmerungsmaßnahmen und Instandsetzungen im Vordergrund. Hinzu kam die Wiederbelebung des politischen und gesellschaftlichen Lebens durch die Zulassung und Wiedergründung demokratischer Parteien, von Gewerkschaften und Vereinen. Zu den prägenden politischen Figuren wurden der von 1945 bis 1966 amtierende Bürgermeister Dr. Hermann Krause (CDU), der 1946 von der Stadtverordnetenversammlung gewählte Oberbürgermeister Karl Rehbein (SPD) und Stadtbaurat Herbert Göhlert (parteilos).

Den Instandsetzungs- und Baumaßnahmen ging die Beseitigung der Trümmerberge voran, um den Zugang zu Versorgungsleitungen, Straßen und Grundstücken sowie schließlich die Umsetzung der Wiederaufbaupläne zu ermöglichen. Hierbei versuchten die Städte zunächst 1945 über Sühnedienste von NSDAP-Mitgliedern und die freiwillige Beteiligung der Bevölkerung die Aufgabe zu bewältigen, setzten aber wie in Hanau 1946 und 1947 nach den ernüchternden Teilnehmerzahlen und Räumergebnissen auf verpflichtende Bürger- oder Ehrendienste. Die Teilnahme war obligatorisch, um die begehrten Lebensmittelkarten in Zeiten des Mangels zu erhalten. Über die Kollektivdienste gelang die weitgehende Beseitigung der Trümmer von den Straßen.

Ehrendienst zur Trümmerbeseitigung in der Steinheimer Straße, im Hintergrund die Ruine der katholischen Kirche Mariae Namen, 1946

Die Schienen der Trümmerbahn zogen sich quer durch die Innenstadt. Verwertbare Materialien wurden auf dem Freiheitsplatz gesammelt und sortiert.